的确是一个庞大的数字,难怪我们经常听到老总们尤其是期刊的老总们叹息:我们就缺好的美术编辑。可是,既然没有标准,怎样判断好坏?作为期刊的美术设计人员该怎样满足期刊市场化的需求?

记者:人们常常把美术编辑看成是“技术工种”,即使是在期刊,人们大多也把它看成美化版面,好坏的评判似乎是版面好看不好看,你怎样看?

满都拉:美术编辑不是技术工种 。美术加编辑,其实是编辑工种,我认为美术编辑是新闻的一种形式,是使用美术手段表现新闻的一种形式。用美术编辑不仅很好的诠释了新闻,还创造了一个很好的新闻空间,并且保障了期刊内容从平面阅读转换到新媒体阅读的视觉延续性。目前编辑部里没见美术编辑报选题,在国外知名期刊的设计模式中,视觉和文字同等重要,有时甚至首先考虑的是视觉因素,在这种情况下,一般是先由美术编辑设计好版面,配好插图,再根据版面安排文字。至于好坏,得拿实用来判断,根据出版物特点、媒体特点来判断:与要素、识别率、阅读规律,传播规律,呈现环境有关。和谐了,就是好的了。

记者:我看到,随着媒体走进市场,随着海外期刊以各种方式进入中国,各媒体都非常注意自己的包装,注意表现形式了,我也注意到你为《

满都拉:媒体走进市场后,商业性更需要美术设计包装 。当然这种包装需要美术编辑有深厚的文化底蕴,而不是对新闻简单的图解。 我一直认为,一本期刊不仅是纸和油墨,更是一种价值。 一个时代,总会在这个时代的期刊上留下自己的背影。背影是否清晰,需要编辑的视野和深度,也要设计总监的理解力和表现力。中美撞击、伊拉克战争、非典事件,每一历史时期,传媒都有翔实深刻的记录,而设计者是历史的记录者和表现者。宏大的历史事件进入到媒体中来,通过设计总监的调控,封面设计,以及期刊整体设计,包括摄影、排版,传递到社会每一个民众的眼中,形成各自独特的心理反映,让读者感觉有文化的包蕴,有保留的必要。独特的文化气质,可以说是期刊的中坚力量。美术总监不只是创造漂亮的封面,而是创造文化,以设计技巧体现新闻的文化深度,以直观的形象,影响有影响力的人。西方新闻界有一句名言:一图胜千言。新闻美术独特的新闻视觉,决定了它的价值含量和传播速度,也决定了其与时俱进的蓬勃的发展方向。当前,随着世界传媒业的迅速发展和新闻竞争的日趋激烈,越来越多的报刊愈加重视新闻美术,新闻美术正以其鲜明的艺术特色与独特的新闻视觉,逐渐深入大众传媒时代的每一个角落。

记者:由此看,时代或者说现实对美术编辑的要求非常高,绝不只是懂美术、会电脑设计那么简单。你认为一个好的美术编辑应该具备什么样的素质?中国期刊设计与国外著名期刊设计有哪些差距?

满都拉:美术编辑学是研究以美术技法表现信息的综合学科,具有美术性、技术性、编辑性三重属性,美术编辑不仅要学美术,有美学意识,懂得平面设计、立体设计,还要了解中国传统文化,懂新闻,当然还要有创意。在当前报刊竞争日益白热化的形势下,美术编辑的地位和作用越来越不容忽视,甚至在某种意义上可以说,谁拥有一个高素质、高层次的美术编辑,谁就能在竞争中占得先机。然而,由于我国至今还没有专门培养美术编辑的院校和机构,美术编辑作为一门专业仍然是空白,所以,现有从事美术编辑工作的人员大多是“半路出家”,专业人才储备明显不足,从长远角度考虑,这无疑不能适应新闻媒体大发展大繁荣的现实要求。有鉴于此,我认为,努力培养“复合型”美术编辑,提高美术编辑的规范化、专业化水平实乃应时顺势之举。目前我们和国外著名期刊的设计还有些差距,但差距带来使命感。目前,国内的印刷技术、电脑软件等“硬件”已与世界同步,新闻意识、设计观念等“软件”也与国际接轨,并仍在不断进步。如果说与国外同行相比,中国新闻类期刊发展环境的成熟、经营能力的提高、品牌地位的提升还有待时日,那么能够最快达到世界先进水平的无疑是外观形式,因为中国经济的发展和技术的进步已经为达到这一目的提供了充分的条件。然而,需要强调的是,超越才是模仿的最终目标,在追赶的过程中决不能仅限于“拿来主义”,而必须探索出一种中文字体构成下的视觉表达模式。

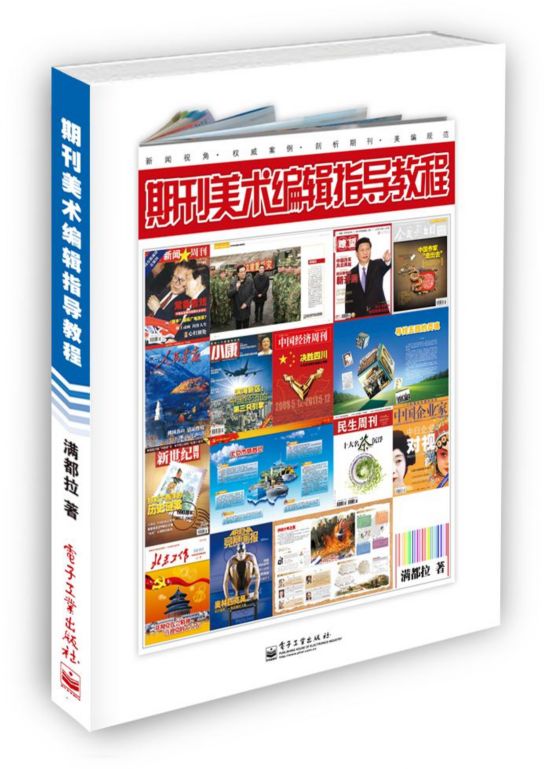

在与满都拉的交谈中,记者获悉,他已应出版社之邀刚刚完成一部书稿,内容就是从时代和实用的角度出发,以其自身的经验教训,著成《期刊美术编辑指导教程》,教你怎样做期刊美术编辑。我们期待着这本书的问世将提升期刊美术编辑的行业水平,更期待着中国期刊设计走进世界先进之列。

【作者简介】

满都拉,蒙古族,孛儿只斤(博尔济吉特)氏,出生于内蒙古锡林郭勒盟,《人民日报》社民生研究院研究员,中国期刊协会“中国最美期刊”遴选专家评委,内蒙古赤峰学院客座教授,美术编辑学系列图书编委会主编,新华社《财经国家周刊》首席摄影。

2012年11月,承担了新华社《

川公网安备 51190202000048号

投稿交流:

川公网安备 51190202000048号

投稿交流: