綦江农民版画起源于明清年间的木板年画,具有浓郁的民族民间风情和生活气息,表现手法大胆粗犷,色彩厚重丰富,具有鲜明的个性特征和浓厚的乡土气息,2011年成为重庆市第三批非物质文化遗产项目。

构图大胆新奇

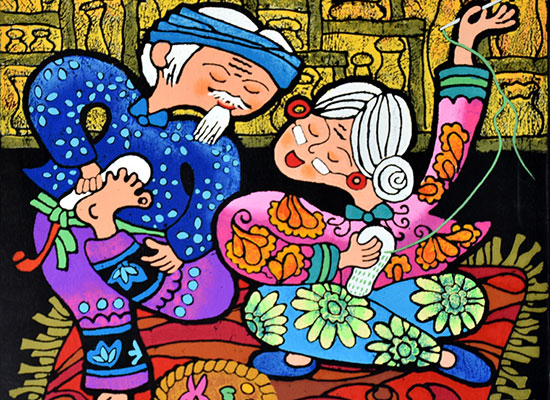

綦江农民版画作品大多取材于人民群众的生产生活实践,具有浓郁的民族民间风情和生活气息。它吸取了本地广为流传的扎染、蜡染、木雕、木板年画、石刻、剪纸、桃花、蓝印花布、刺绣等传统民间艺术精华,表现手法大胆粗犷,色彩厚重丰富。

綦江农民版画不但具有幽默、稚拙的情趣和热情、奔放、诚挚的感情,而且还具有鲜明的个性特征和浓厚的乡土气息,它与传统中国画创作主张的意境创造、气韵贯通、色彩主观意向等要素一脉相承。它摒弃写实主义,既非天马行空,漫无边际,又是随心所欲,虽说没有既定的技法,但绝不矫揉造作。色彩构成自然大方,意到笔到情到,伴着创作者强烈的情感,把创作者对生活的认识和热爱主观地融进画中,情到深处画面生姿,意到之处情色盎然。

刻印技法方面,綦江农民版画有其独到之处,它的粉印版画最具魅力:一是产生千变万化的剥落肌理效果。二是一板多色的运用,使技法更加简便。三是粉印“阴转阳”的效果,有着丰富的表现力。

綦江农民版画崛起于二十世纪八十年代,新时期的农民版画在不断探索、选择、创造中,获得了更大的成功,这一宝贵的民间艺术焕发出了新的生命力。

传承发展交流

新时期的綦江农民版画以民间美术的画面构成、人物造型、表现手法、色彩运用等艺术语言作为养料,吸收、消化并注入了新的绘画元素,在不断地探索、选择、创造中,获得了更大的成功。1985年,四川省文化厅、四川省美协、重庆市人民政府授予綦江“农民版画之乡”的称号;1988年2月,綦江被国家文化部命名为“中国现代民间绘画画乡”。

反映时代旋律,来源于自身的体验,艺术真实地展现山村风貌,特别是表现人民生活的巨大变化,是綦江农民版画的主旋律。

从2003年起,綦江农民版画被重庆市确定为对外文化交流礼品。2006年5月18日,綦江农民版画产业发展有限公司被文化部命名为第二批国家文化产业示范基地。

2006年,綦江农民版画院和版画广场建成,如今版画院已成为綦江农民版画展览、培训、传承基地。

2006年9月26日至28日,首届綦江农民版画艺术节成功举办,使綦江农民版画的知名度得到了提高。之后,日本、德国、美国和加拿大等国,纷纷邀请綦江农民版画参加国际美术展览和文化交流活动,国内的大型美术交流展览活动也特邀农民版画参加。在交流展览活动中,綦江农民版画得到海内外美术界的高度赞扬。

2008年8月28日,重庆市创意产业发展领导小组、创意办授予綦江农民版画产业发展有限公司“重庆创意产业基地”称号。

2008年11月28日,因为农民版画,綦江被国家文化部命名为“中国民间文化艺术之乡”(绘画类)。

版画产业发展

在传承发展交流的同时,綦江加快推进版画产业发展,拓宽版画销售渠道,通过设立专卖店、建立网站等形式,构建了销售网络。先后开发出20多种版画衍生产品,将版画元素融入到城市建设、商品包装和企业文化中。

为更好地发展版画产业,綦江农民版画突出自身特色,树立品牌,打造版画特色学校,建设农民版画艺术街。版画艺术街引导文化创意微型企业入驻,先后有集版画创作及销售、培训、装裱为一体的綦江印象版画有限公司,以及从事陶艺、漆画、收藏品等的20个微型文化企业入驻版画艺术街。

2011年,綦江投资1亿元打造集创意、创业、展览、旅游观光、休闲为一体的“古剑山版画艺术村”,文化产业聚集区成为全市第7个版画版权兴业基地。当年,綦江农民版画及其产业各类产值和带动投入达8930余万元,版画直接销售和版画衍生产品产值突破了2000万元。

2011年10月,綦江建立了“区版画院+街镇综合文化站+版画学校+农民版画村”四级人才培训网络,培训骨干作者200多人,版画爱好者和少年儿童作者2000多人,创作出新作品300余幅。不断加强版画宣传渠道,构筑销售网络,拓宽版画衍生产品的开发生产。

2012年8月,綦江农民版画作者为“中国·重庆綦江国际恐龙足迹学术研讨会”精心创作的“恐龙版画”系列作品,入选全国优秀创作研究扶持计划项目,荣获国家专项资金。綦江农民版画艺术的影响力得到进一步提升。

如今,走进綦江农民版画陈列室,就像踏上了风光旖旎的綦江乡村,既看到了綦江人民热火朝天的劳动场面,又看到了他们欢乐祥和的幸福生活和对未来的美好憧憬。这些版画就是一部反映綦江农村发展、人民物质生活水平提高的历史纪录片,也是綦江人民生活的真实写照。(通讯员 张学成)

川公网安备 51190202000048号

投稿交流:

川公网安备 51190202000048号

投稿交流: