刘艺擅行、楷、隶诸体,精于今草及章草。实际上,少年时代的刘艺并未学过草书。1973年,刘艺从“五七干校”回京,等待分配中的他开始临王羲之传本墨迹,后来又临二王、孙过庭、怀素、黄庭坚、赵孟頫、祝允明、王铎的各种墨迹,毛泽东的草书以及父亲留下的名家作品也是他观摩的对象……

刘艺愈是钻研愈发现自己的性格适合写草书。性格活泼、思维敏捷、体力也好,刘艺根据自己的这些条件,选择了向大草发展的方向。除主攻草书外,他还广泛涉猎各种书体和观摩各种法帖,眼力、手法渐长。到上世纪80年代初,此后绵延长达30余年间,刘艺厚积薄发,行书及草书佳作频繁问世,自成一家。其奔腾飞动的笔势、流变跌宕的线条、结构形象的角逐格斗,展现出“来不可止,去不可遏“的气势。

他的草书艺术于张旭、怀素的奔放激越之中融进了颜真卿的浑穆和宽厚,古朴而清新,激昂之中见文雅。1992年秋、他参加淮南《中日书法家精品展》的草书《滕王阁序》、《琵琶行》, 参加第六届全国书展的六尺条幅《杜甫<旅夜书怀>》等作品,是他这个阶段在大草方面的代表作。他不仅具有娴熟的笔墨技巧,更有对古典诗文的深刻把握。启功看过刘艺的草书《琵琶行》长卷后,当即题跋十行,将审阅此卷视为“新春最初眼福”?

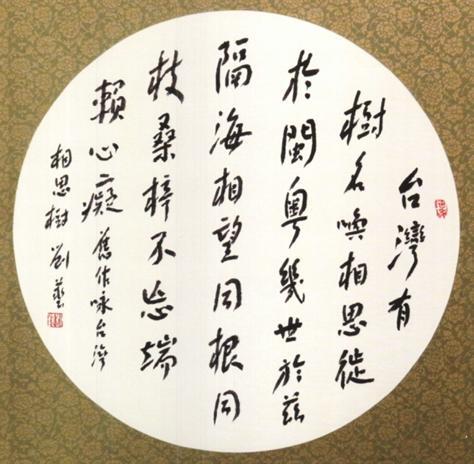

除大草外,刘艺近年来所作的章草也别有情趣。他对章草的理解是删繁就简而非艰涩难读。他的章草作品简明清新、拙朴自然,成为刘艺个性鲜明的代表书体,受到不少书法界人士的推崇?

刘艺能唱几段京剧,他以为京剧拖腔的抑扬顿挫与书法行笔有类似之处,特别对写草书能产生韵律和节奏方面的联想。刘艺说:“跳舞唱歌年轻时达到高峰,书法恰恰相反,老年方可走向老辣沉着?”在书法艺术上,刘艺孜孜以求的是不可无一、不可有二的独立品行,他追求与时代同步、与现代审美相一致的艺术精神。

书外功

长期的教学、编辑工作,使刘艺在中外语言、文学、历史、数学、物理、美学、组织工作和社会生活方面的全面积累,为书法构筑起“书外功”的深厚基础。

在繁忙的组织工作和勤奋的临帖创作之余,刘艺撰写了80多篇书法论文和译着。其中最有价值的是对书法创作中倾向性问题的研究。20世纪80年代初期,中国书坛出现以模仿今人作品为捷径的倾向,刘艺大力提倡向传统学习。其后书坛又出现一味仿古的倾向,刘艺又极力倡导写出个性的创作理念。

他对年轻书法家互相模仿,你中有我,我中有你的做派不以为然?“书法是很有感情的东西,绝不是一个字一个字地照着别人写,你就得奖了。这是把创作给曲解了,把创作简单地缩小为‘工夫'了!”他提倡写字不宜过早定型,要留有发展余地,否则成了框框,就不易突破。“艺术的生命在于变化出新,换一支笔,用不同的纸,改变一种情绪,作品面貌都会发生变化?”

由于领导和参与过成千上万稿件的评审,刘艺总是能够准确、全面地把握各个时期书法创作中带有倾向性的问题。他所撰写的《四届全国书展的关键性问题》、《十年来书法创作倾向的演变》等文章,对于匡正时弊,指导中国当代书法创作,产生了积极而广泛的影响?

他在英、日两种外语方面的优势,使得他能够广泛阅读和翻译国外书法资料,为广大读者了解海外书法发展的历史与现状,及其与大陆书法的关系方面增长了见识,开阔了眼界。其所着《中国书法在大陆以外的发展与演变》及《中日书法的比较》极具学术价值,不但被《人民日报》等报刊转载,还被译为日文,发表在日本的学术刊物上,引起了日本书法界较大反响?

刘艺原任中国书法家协会副主席、创作评审委员会主任、编审,现任中国书协顾问,兼任炎黄书画院副院长、中国和平统一促进会书画委员会副主任等职?身处在中国书协的领导岗位,刘艺说:“我必须思考书法艺术如何在我们一代得到继承?发展和提高?”

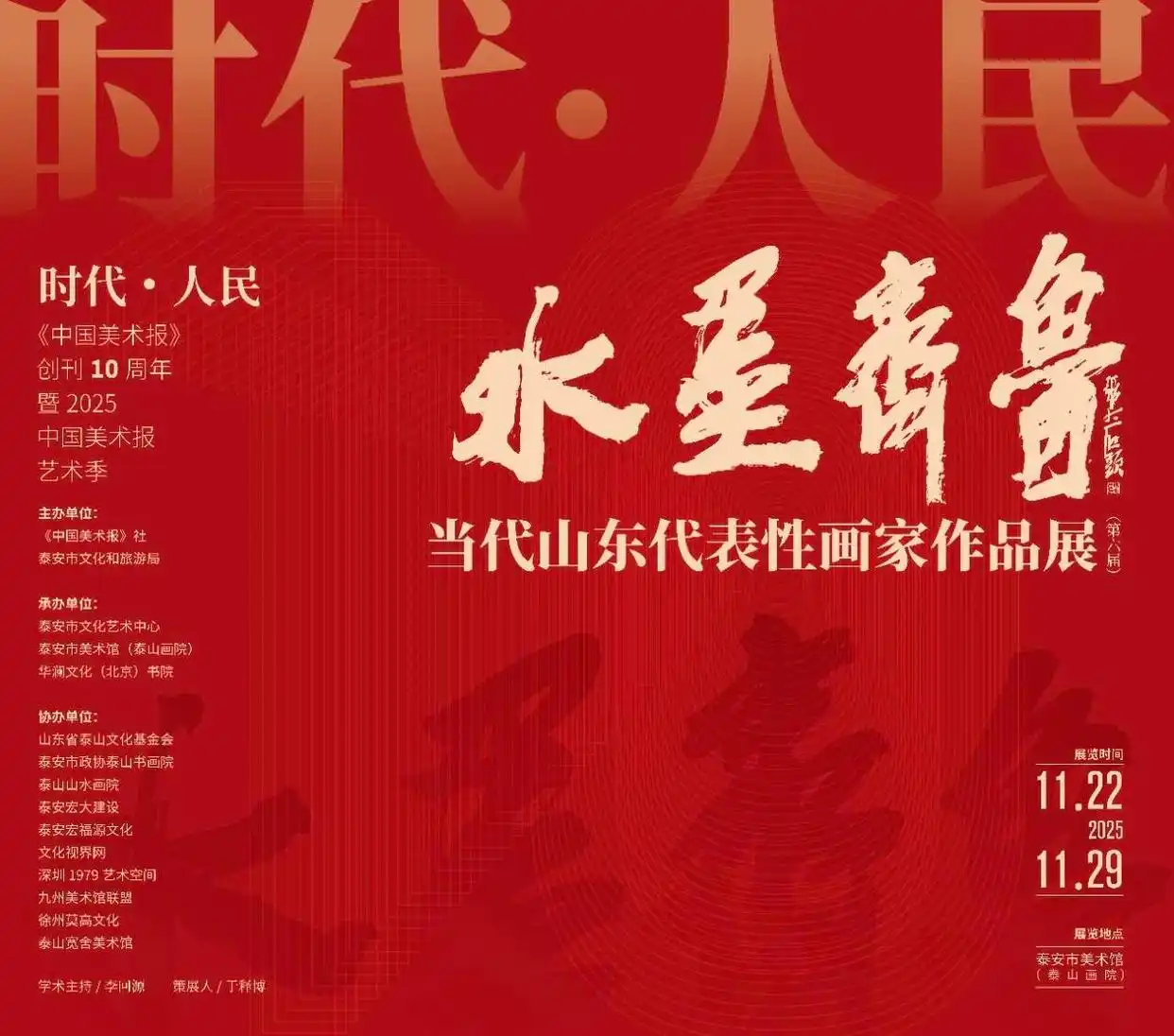

他尽其才智,操劳奔波,多次参与组织国内外各种书法篆刻展览,并主持重大展览的创作评审工作。更可贵的是,刘艺还经常辗转于全国各地,主持和参加了许多专业或群众性的书法活动,与各地书法家和众多书法爱好者见面,成为朋友。他对青年循循善诱:“把纸叠成格写草书不会写出成功作品”、“草书作品首先要看整体效果,看精神,看气势,不单单看一点一画和一个字”、“要提高字外功,要在文学修养上下工夫”……

集书法创作、书法组织、书法研究于一身的刘艺,堪称中国书坛风云人物,但他不以身居书坛高位和已有的成就而骄傲自满,相反,他不断给自己提出新的要求?

川公网安备 51190202000048号

投稿交流:

川公网安备 51190202000048号

投稿交流: