顾嘉蘅在南阳近代史上,是一个较有影响的人物,他曾五任南阳知府,与南阳结下难以割舍的不解之缘。而真正让顾嘉蘅名扬天下的是他为南阳武侯祠撰书的名联:“心在朝廷,原无论先主后主;名高天下,何必辨襄阳南阳。”

顾嘉蘅祖籍江苏。其后代顾庆红曾在《宜昌日报》发表《湘坡顾嘉蘅轶事》中云:“先曾祖顾嘉蘅,号湘坡,江苏昆山人,其父顾槐(号南林)来彝陵做官,湘坡公性旷达,有文采,善书法。”顾嘉蘅生于清嘉庆末年,从小在父亲顾槐教诲下,刻苦攻读,甚为其父所欣赏,曾赋诗云:“春寒坐唤客饮酒,夜静卧听儿读书。”顾槐为清代着名书法家,据史书记载:“(顾槐)自唐以来诸家访拟而融之,化其蹊径胚胎,苍朴豪健,魄力沉厚,悬腕作小楷及擘窠盈丈字,皆迅疾如飞,远近名胜必乞其书额,数千里求书者户履恒满,乐应之挥洒不倦。”如今南阳卧龙岗留有顾槐两副对联:“八千余年上下古,七十二家文字奇”“笔底游龙惊藻思,云间海鹤拟清标”;其中前联尤为珍贵,虽寥寥数语,却寓意深刻。用笔丰劲俊逸,纵横奇倔,字划抑扬有致,平中见险,格律高古远俗,清气四溢;左右两联顾盼得法,贯注一齐,给人以强烈的美感享受,堪为龙岗书法之珍品。

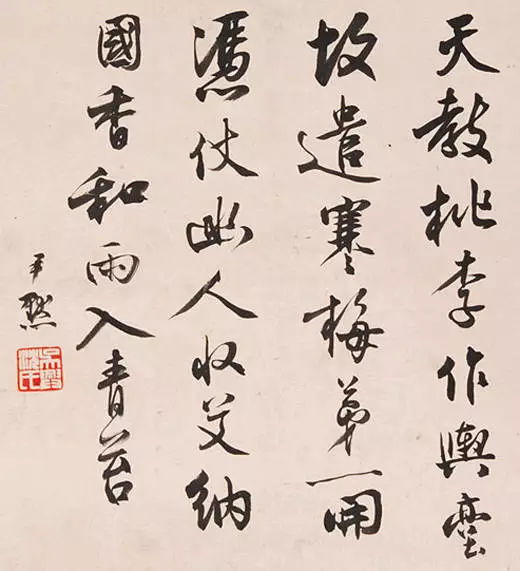

清道光二十年(1840年),顾嘉蘅京试及第,中二甲第五名进士,授翰林院编修,难掩内心喜悦,曾亲撰并书一联:“五百年来新甲第,三千里外旧家风”,贴于大门两侧,所谓“三千里外”是指顾家祖籍江苏昆山。清道光二十七年(1847年)秋,顾嘉蘅以七品翰林编修调升为从四品南阳知府。开始了长达二十年执政南阳的为官生涯。顾嘉蘅初任南阳知府时,为南阳武侯祠撰书过一副楹联,如今悬挂于大拜殿两侧:“此地藉卧龙以传,看丹江西抱,白水东环,祗余长留名士隐;斯人超雏凤而上,即莘野币交,渭滨车载,何如亲见使君来。”“莘野币交”指伊尹受聘出佐商汤。“渭滨车载”指在渭水磻溪垂钓的吕尚,被周文王遇见后,当即被周文王请上自己的车子,同回京城。大意是说南阳卧龙岗凭借诸葛亮的名胜而名扬四方,它处于丹江和白河的围拱和环绕之中,我们仰慕的人已经逝去,只有诸葛亮隐居时的遗迹长留人间;诸葛亮的身份和地位,远远超过了庞统,就连伊尹和吕尚也没有他那样尊贵荣华,因为这些都不如刘备亲自来三顾。此联表达了顾嘉蘅对刘备“三顾茅庐”礼贤下士的钦佩之情。

“心在朝廷,原无论先主后主;名高天下,何必辨襄阳南阳”,这副颇有影响极具深思的楹联,至今悬挂在南阳武侯祠大拜殿前,因联后落有“五守南阳”闲章,知为顾嘉蘅五任南阳知府所撰并书。其书法劲道,气韵生动,凡来武侯祠游览者,无不啧啧称赞。南阳和襄阳为诸葛亮躬耕地之争由来已久,顾嘉蘅之父顾槐曾在彝陵(今湖北宜昌)做官,他曾随父在湖北居住,可为第二故乡,南阳又作为为官之地,明确表态必无法面对其中一方,让自己陷入尴尬不堪的两难局面。顾嘉蘅思考良久,以一个局外人的身份,站在客观公正的立场上,用自己的睿智巧妙地平息了这场学术纷争,又委婉含蓄指出争论本质和核心之所在,犹如醒世格言,让人醍醐灌顶。其本旨意思是说,诸葛亮鞠躬尽瘁名扬天下,我们应该效仿他的爱国和勤政精神,而不是为了躬耕地闹得不可开交,诸葛亮应是中华民族共有的宝贵财富。

顾嘉蘅任南阳知府期间,非常佩服诸葛亮的道德人品,对其当年躬耕地南阳卧龙岗十分仰慕。顾嘉蘅早年曾任翰林院编修,虽说谈不上学富五车,也可称得上一位学术有专攻的文史专家,在书法上受其父顾槐影响,亦颇具造诣,至今南阳卧龙岗由他亲书匾额4方,楹联6副,题咏石刻10余块。据顾嘉蘅《修葺诸葛庵并建龙角塔碑记》载:“南阳诸葛庵为躬耕旧地,人皆知所尊崇。”于是重修南阳卧龙岗武侯祠。清咸丰四年(1854年),顾嘉蘅曾亲自主持修缮事宜,凡高台堂院增新,高楼砌以砖石,并在祠之南建龙角塔。清同治三年(1864年),顾嘉蘅五任南阳知府时,再次对南阳卧龙岗武侯祠进行较大规模整修,使三顾堂、关张殿院落宽敞。顾嘉蘅还注意丰富卧龙岗武侯祠的文化内涵,曾将颇能体现诸葛亮立身治国的《诸葛亮文集》中《将善》《兵权》等文章书后,命工镌刻于祠内,并作有多篇怀古诗文,他在《咸丰二年春恭步陆稼堂中丞元韵》诗中写到:“此身麟阁冠凌烟,遗像宗臣尚肃然。三仕惭来三顾地,板舆还恋梦中圆。敬风戎马翠微间,高咏龙岗溯紫山。谈到洪清大志时,杯凝琥珀酒光殿。”再次表明对诸葛亮的敬佩和惭愧之情。

顾嘉蘅任职南阳时,勤于政务,指导农事,发展生产,物阜民安。同时,他修城竣隍,练兵习武,使南阳人民免受战火涂炭。因而受到朝廷器重,连续五任南阳知府,历时近20年。当时南阳百姓把他与西汉的召信臣和东汉的杜诗这两位惠政于民的南阳太守并列,被誉为再世的“召父杜母”。南阳卧龙岗现存立于清咸丰十一年(1861年)、任辉第《湘坡顾太守去思碑记》追忆了一位穷毕生之力,施民恩泽,使百姓牵衣拦道相挽的贤能太守。

在南阳卧龙岗内,顾嘉蘅是历代名家和南阳为官者所留墨迹最多之人,也曾屡次修葺卧龙岗武侯祠,可见他对诸葛亮成才之地南阳卧龙岗的倍加偏爱和无限向往。如今,斯人已去,墨迹永存。顾嘉蘅所撰书的千古名联,蕴含的哲理和深思,至今仍熠熠生辉,并把思考的空间,留给当代和未来。

川公网安备 51190202000048号

投稿交流:

川公网安备 51190202000048号

投稿交流: