在科研领域,"统计源期刊"是一个高频却常被误解的术语。它既是学者职称晋升的"通行证",也是学科发展的"风向标",更是国家科技政策制定的"数据大脑"。一起问道学术网特分享本文,将从概念溯源、学术价值、评价体系及期刊推荐四个维度,揭开“统计源”这一学术评价核心工具的神秘面纱。

一、概念溯源:从数据统计到学术权威

统计源期刊,全称"中国科技论文统计源期刊",由中国科技信息研究所(ISTIC)自1987年起每年遴选发布,核心功能是通过文献计量学方法,对自然科学与医学领域期刊的学术质量进行量化评估。其本质是构建一套客观、动态的科技期刊评价体系,为国家科技资源分配、学科布局优化提供数据支撑。

与北大核心期刊(综合性学科覆盖)相比,统计源期刊更聚焦科技领域,尤其侧重基础研究与应用技术方向。其遴选标准涵盖引文频次、影响因子、审稿流程规范性、论文创新性等17项指标,要求期刊连续出版3年以上且具有稳定的学术贡献。例如,《中国科技期刊引证报告》中,期刊的"总被引频次"和"影响因子"(前两年论文被引次数与发文量的比值)是核心评估参数,直接影响期刊的入选资格。

二、学术分量:科研评价的"硬通货"

统计源期刊的权威性源于其多重角色:

职称评审的"硬指标":在高校、医院等科研机构,统计源期刊论文数量常被作为职称晋升、项目申报的量化门槛。例如,部分省份将统计源期刊论文纳入医疗机构科研绩效考核,直接影响医生职称评定。

学科发展的"风向标":其年度目录调整(约10%-15%的期刊更替)反映学科热点迁移。如人工智能领域期刊的入选,预示该领域研究热度的上升。

政策制定的"数据大脑":国家科技部、基金委等机构在制定科研规划时,常参考统计源期刊数据,识别优势学科与薄弱环节。例如,通过分析材料科学领域期刊的引文数据,可判断我国在该领域的国际竞争力。

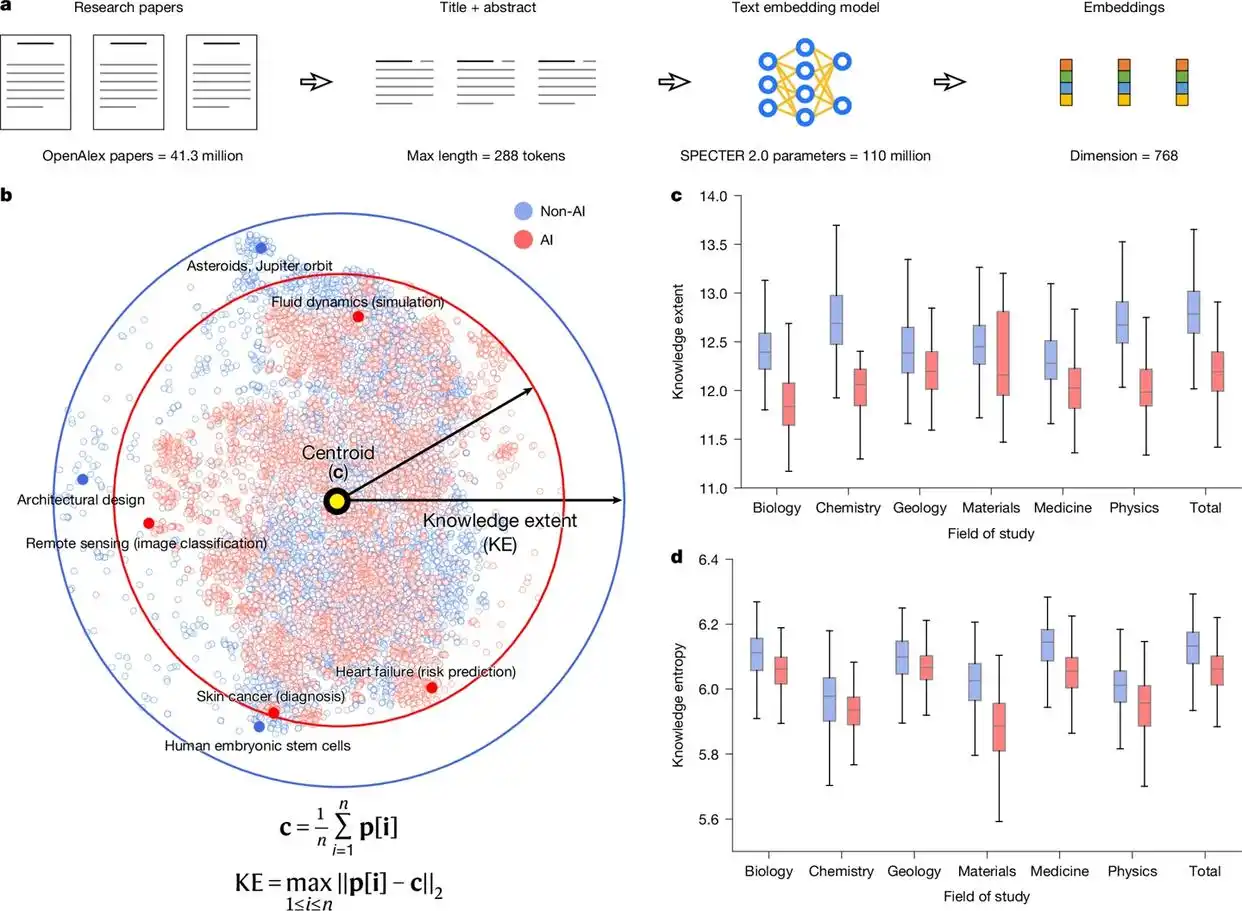

三、动态评价:超越"影响因子"的多元标准

统计源期刊的评价体系远不止于影响因子,其核心优势在于多维量化与动态更新:

多维指标:除影响因子外,还包括年指标(年均被引次数)、自引率、他引率、论文原创性等。例如,某期刊若自引率过高,可能被剔除出目录。

动态调整:每年根据学术发展更新目录,淘汰滞后期刊,吸纳新兴领域优质期刊。这种机制确保了评价体系的时效性,避免了"一劳永逸"的弊端。

学科平衡:在遴选时兼顾学科与地区平衡,避免单一学科或地区垄断。例如,农业科学领域期刊的入选比例与其在我国科研投入中的占比相匹配。

四、期刊推荐:从"核心"到"双核心"的进阶路径

对于科研人员而言,选择统计源期刊投稿需兼顾专业匹配度与期刊影响力。以下推荐几类典型期刊:

双核心期刊(统计源+北大核心):

《实用医学杂志》:半月刊,涵盖临床研究、基础研究,要求省级课题以上支持。

《中国现代医学杂志》:教育部主管,半月刊,侧重实验研究与临床报道。

《解放军医学杂志》:月刊,特种医学领域权威期刊,兼具统计源与CSCD核心资质。

单统计源核心期刊:

《临床与病理杂志》:月刊,中南大学主办,聚焦临床与病理研究。

《安徽医药》:月刊,安徽省药学会主办,涵盖药学研究与临床医学。

《海南医学院学报》:半月刊,海南省教育厅主管,适合基础研究与临床经验交流。

五、争议与反思:量化评价的边界

尽管统计源期刊在科研管理中发挥重要作用,但其局限性也引发争议:

"唯影响因子论"风险:部分机构过度依赖影响因子,忽视论文实际创新性与社会价值。

学科差异忽视:冷门学科期刊因发文量低、引用周期长,可能被低估。

审稿质量参差:部分期刊为追求发文量,放松审稿标准,导致"灌水"论文混入。

对此,中国科技信息研究所已逐步引入"论文原创性""研究方法规范性"等定性指标,并加强期刊动态监管。例如,2024年新版评价标准中,新增"学术不端行为"一票否决制,强化科研诚信约束。

结语:从"统计工具"到"学术生态"的进化

统计源期刊的价值,不仅在于其作为科研评价工具的实用性,更在于其对学术生态的塑造作用。它像一面镜子,映照出我国科技发展的真实图景;又像一把标尺,衡量着每个研究者的学术贡献。未来,随着开放科学与多元评价的推进,统计源期刊需在保持量化优势的同时,融入更多定性评价维度,真正成为推动科技创新的"隐形引擎"。对于科研人员而言,理解其逻辑、善用其资源、超越其局限,或许是学术成长的最优路径。

川公网安备 51190202000048号

投稿交流:

川公网安备 51190202000048号

投稿交流: